一念天堂一念地狱。

善恶只是一念间,一念天堂,一念地狱,心中有善,恶则远之!“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”,很多事情看起来很小,就是因为小,往往被人忽视。事物的性质而言,“小善”、“大善”本质都是善,“小恶”、“大恶”本质都是恶。决不能因小忽视了它的实质。善恶皆有报,莫轻视小恶,以为自己不会受报应。莫轻视小善,小水滴不断地落下,最后能灌满整个瓶子。集小恶则成大恶,集小善则为大善。所以聪明的人逐渐积集小善,而使他整个人充满着福德。

心理学其中的一个理是“当我们总是寻找积极的事物后,人生也会变得积极”。那么应该如果根据这个理做意呢?当我们看到一个人在公交车上让座时,我们可以这么想“他能体会到别人的需要,为别人的需要作出牺牲,这真是个有教养有道德的人”。我们也可以这么想“这个家伙装什么啊,不就想显得自己比别人道德高尚吗,虚伪”。就是说,当我们看到一件善事后,我们可以选择相信这件善事来自善心,也可以选择相信这件善事来自恶心。像疾驰的汽车,现在的方向必然带来惯性,但每一刻,我们都可以成为命运的司机。如何尽可能地转动方向盘,让汽车驶向想去的方向?如何在这个过程中确保不会翻车?每一个动作都需要协调很多,试错多次,但每一次做出的微小改善都会随着时间呈现越来越强的效果。

宋以后儒者纷纷宗程朱,注重格物。然而,既没有朱子的勤勉也没有朱子的天资,渐渐地变成了只重格物,而忽略实践的哲学风气。导致大家嘴里谈的都挺好,可实践确是道德沦丧,一塌糊涂。到了明初,像吴康斋一类人已经认识到这个问题,所以他本人辞官归乡,在江西抚州做起了亲自耕地讲学的实践。用梨洲的话讲,就是程朱理学衍生出了支离之病。阳明就是比较完满地解决了这个支离的问题,靠的就是“致良知”和“知行合一”。他告诉人们不必费心去格物穷理,因为“良知”是不单是个认知概念,它已经变成了一种可以自动运作的东西,一念已发已着善恶,良知已经分辨不来了,根本不需要再去与天理进行比较。按照这样的脉络,“性”就必须只能是善的,否则“良知”的运作就会失效。我所能说的只有这些了,穷尽所有了。

推荐内容

更多>> 算命算多了会有影响吗?命运越算越薄?

算命算多了会有影响吗?命运越算越薄?

家怎么摆放牛风水,家里牛摆件

家怎么摆放牛风水,家里牛摆件

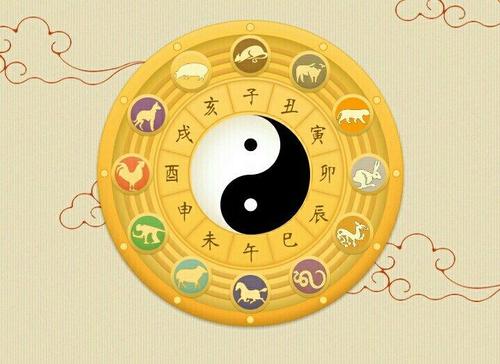

通过命理如何选择好姻缘?

通过命理如何选择好姻缘?

家里再穷也要养这3种花,家里适合养的花

家里再穷也要养这3种花,家里适合养的花